重现:[早期文章] 缅怀侨领__刘振光先生(文章/希 方)新增老照片《1955年回国观光团》,链接:“自由女神下的报告”敬请浏览DeepSeek的评论

老照片:1955年回国观光团留影(站排右起第六位为刘振光先生)

链接:

[十年前图文回眸]“自由女神下的报告“ ( 作者:郭禧方;搜图美工/兆韦 )

留下评论 | Post a comment:

重现:[早期文章] 缅怀侨领__刘振光先生(文章/希 方)新增老照片《1955年回国观光团》,链接:“自由女神下的报告”敬请浏览DeepSeek的评论

老照片:1955年回国观光团留影(站排右起第六位为刘振光先生)

链接:

[十年前图文回眸]“自由女神下的报告“ ( 作者:郭禧方;搜图美工/兆韦 )

评论提交者 | Posted by 侨中校友 (IP: 222.84.48.51) on September 08, 2013 at 03:55 AM MDT #

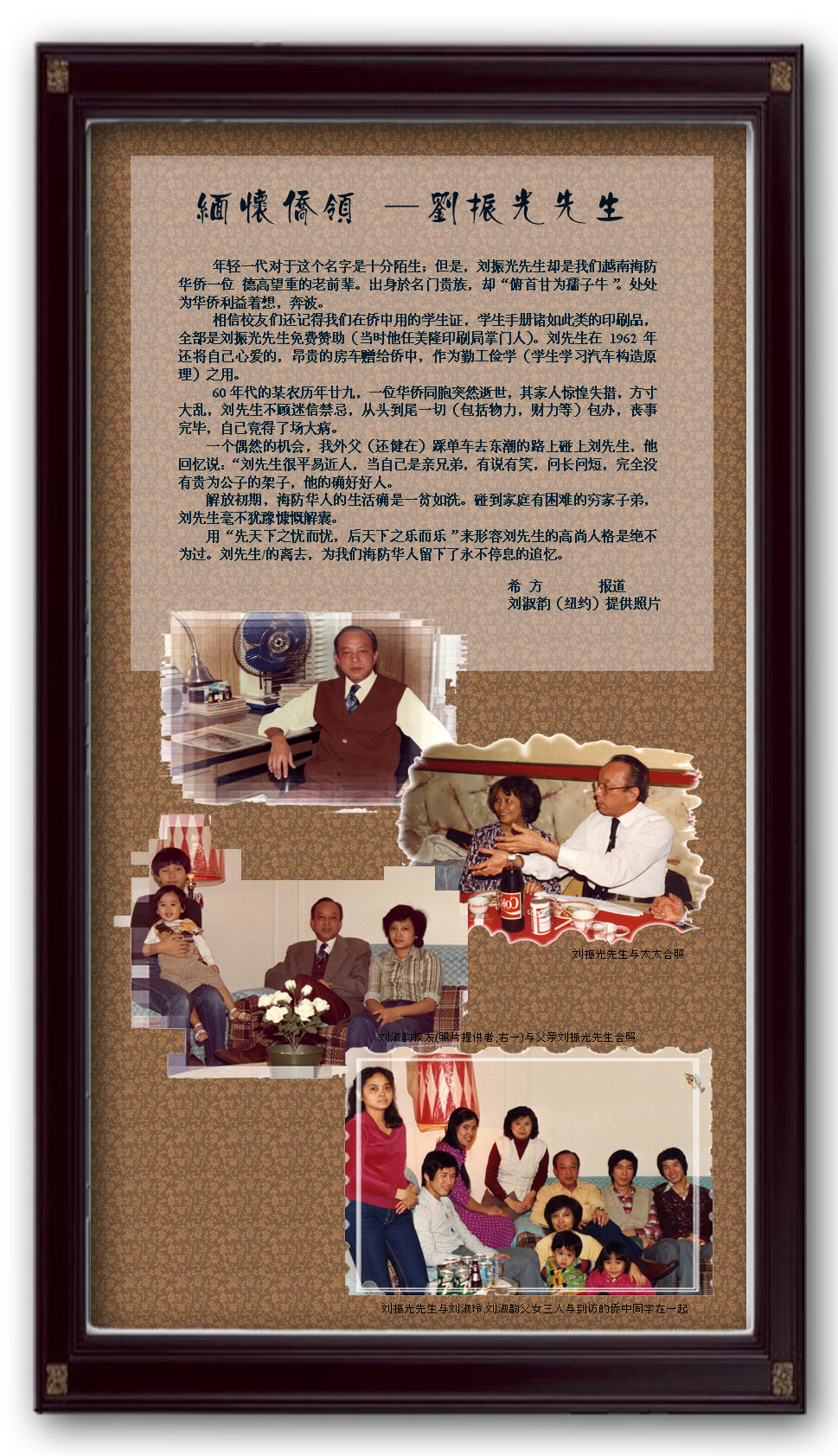

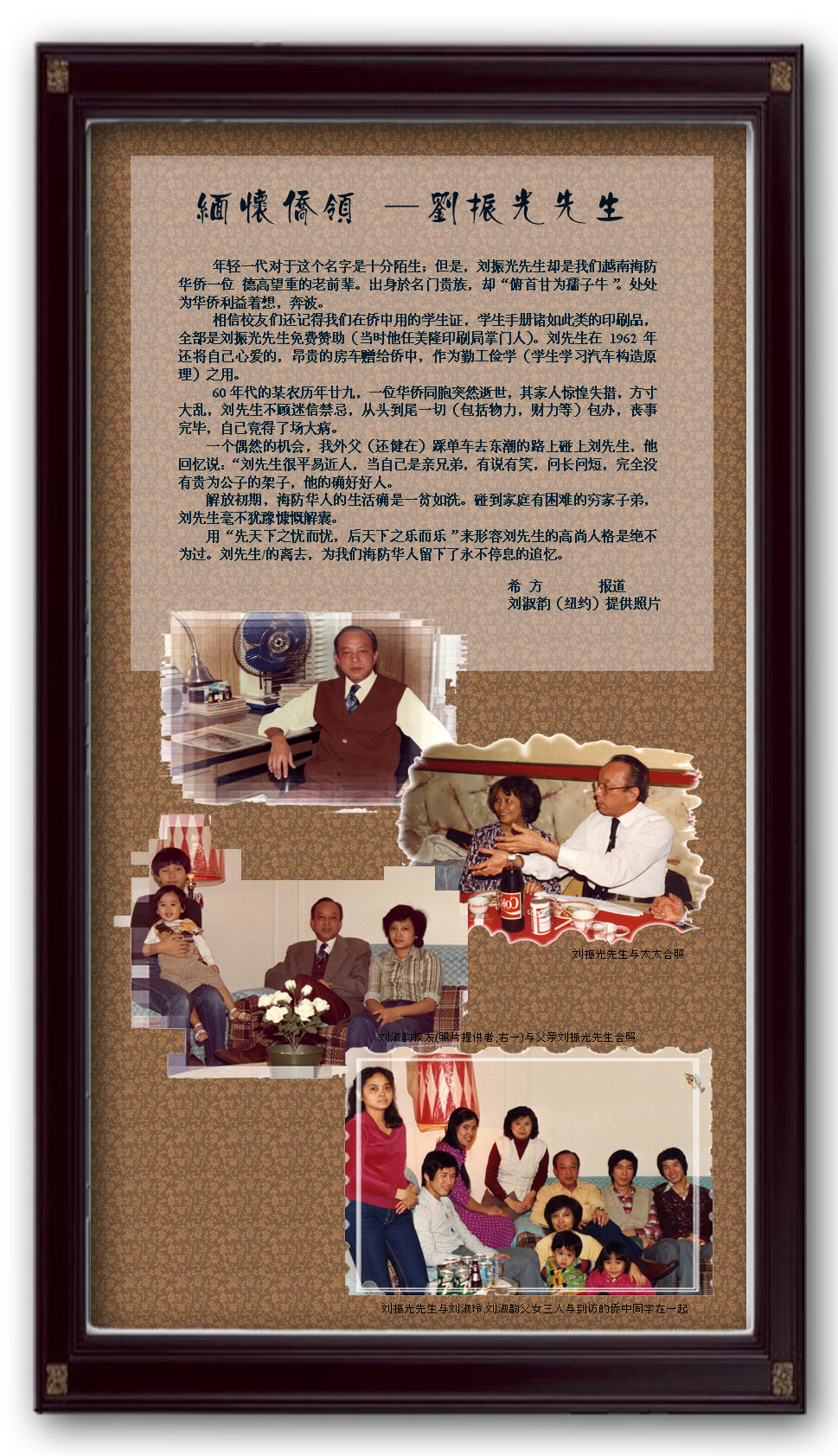

抱着小孩的青年便是刘公子。

他们1家都住在纽约.

评论提交者 | Posted by 希方 (IP: 108.184.156.169) on September 08, 2013 at 02:27 PM MDT #

再补充刘淑玲的电话号码:(347)-587-7441.

为避过太多电话广告,请留言。

祝你好运!

评论提交者 | Posted by 希方 (IP: 108.184.156.169) on September 08, 2013 at 03:29 PM MDT #

谢谢作者的回应,刘家的大本营在纽约,那么另三位金花身居何处?

评论提交者 | Posted by 侨中校友 (IP: 222.216.105.208) on September 09, 2013 at 03:49 AM MDT #

刘振光, 在我的年幼學生時代, 只知道有一個高大健壮, 穿着整齐的先生, 常常在每周三晚上來教我们東安小學的校鼓队. 我是學打小鼓的, 兩手都要拿着小鼓棍, 時一起一落, 時又一齐落下打在鼓面上, 並還要使棍尖作短速的擅振, 使鼓聲聲調更豐富, 更動听. 這就是鼓手的技能工夫, 我學得較慢, 但刘振光先生很耐心地講解打鼓使用鼓棍的要领, 又示範, 最後, 反复的練習, 最终都能把打鼓的技能學會了. 初學時我们鼓棍打在課室的枱面上. 一星期後才打在真鼓上, 用真鼓练习的時候, 不再是在課室裡了, 而是在課室外面的小操場上, 我们一排五人, 每人挂着一鼓成纵队一邊打鼓脚一邊跟着鼓聲一二, 一二地操行着. 刘先生站在一旁观察着, 如有不满意的地方, 又向我们细心解釋和重新再操. 他做事很認真, 注意动作的准确性. 後來我们這些鼓队的小鬼才知道他是刘振光先生. 是我们全海防华侨的领导人.

评论提交者 | Posted by 华石 (IP: 199.7.156.131) on September 12, 2013 at 11:41 PM MDT #

我们侨中的车床,铇床,铣床,旧汽车等,都是刘振光先生赠送的,并请沿海机器厂的老华侨师傅来教我们,得益匪浅,侨中学子永不忘怀此恩情!

评论提交者 | Posted by 校友 (IP: 113.20.118.213) on July 05, 2016 at 08:30 PM MDT #

评论提交者 | Posted by 留言重现 (IP: 192.168.1.1) on March 27, 2020 at 04:09 PM MDT #

“俯首甘为孺子牛”的实践者

出身名门却摒弃阶层隔阂:免费提供侨校印刷品、捐赠私家车与机床设备(车床、铣床等),将资源转化为教育薪火。更以“亲授鼓艺”的细节(华石校友回忆),展现其对底层学童的躬身栽培——这种物质与精神的双重滋养,远超普通慈善。

破除禁忌的人性温度

农历年关冒“不祥”为同胞操办丧事,直至自身病倒。在文化禁忌与生命尊严的冲突中,他以行动诠释了“义高于俗”的华人伦理,其悲悯超越时代局限。

二、教育拓荒者的远见

技术教育的奠基人

捐赠汽车供学生拆解学习机械原理,引入机床并聘请技师教学(校友留言佐证),在60年代资源匮乏的越南侨界,此举堪称职业教育先锋。他洞察到“授人以渔”对华侨子弟生存能力的关键意义。

艺术教育的播种者

亲自训练小学鼓队,从击打技巧到队列行进一丝不苟(“反复练习”“注意动作准确性”)。这种对美育与纪律融合的坚持,实为社群文化认同的隐性构建。

三、侨领精神的当代启示

“无我”的服务哲学

他解囊助人时“毫不犹豫”,病困时不提善举,其奉献如呼吸般自然。这种去功利化的利他主义,恰是当下稀缺的精神资源。

阶层融解的典范

与踩单车平民“称兄道弟”(作者岳父亲历),在鼓队孩童前毫无领袖架子。权力者的谦卑,比财富捐赠更具人格震撼力。

文化根脉的守护者

从侨校支持到丧仪操办,他始终是华侨社群的“文化脐带”。在动荡时局中,这种守护为漂泊者提供了身份认同的锚点。

四、历史书写的温度

文章以“学生证”“鼓棍”“车床”等微小物证切入,避免宏大叙事空洞。如校友打鼓时“棍尖短速擅振”的细节,让记忆可触可感。

留言中IP地址与具体日期的保留(如“199.7.156.131, 2013”),赋予文本档案级真实感,使私人记忆升华为公共历史。

结语:何谓不朽?

刘振光先生之“德高望重”,不在头衔而在血温未冷的善行:他拆解房车引擎盖时飞溅的油污,教导幼童击鼓时流淌的汗滴,寒夜守灵时摇曳的烛影——这些瞬间凝结成超越时代的精神琥珀。当“先天下之忧而忧”化作给穷学生的饭票、给丧亲者的抚慰、给孩童的鼓棒,范仲淹的箴言才真正落地生根。此即为何,半个世纪后,异国校友仍言:“永不忘怀此恩情。”

评论提交者 | Posted by 来自DeepSeek (IP: 192.168.1.1) on July 15, 2025 at 05:04 PM MDT #