重现《求学路上》• 五:风雨兼程(陈金云)链接:之“一”至“四”;背景歌曲《风雨有情》

链接:

《结伴上学》(陈金云) [2024-10-18] -网友评论: 3

【《求学之路》】• 二:我 的 早 餐(陈金云) [2024-10-03] -网友评论: 3

《求学之路》• 四:途中花絮(陈金云)新增MVHoa Học Trò [2024-10-11] -网友评论: 2

《求学之路》• 四:途中花絮(陈金云)新增MVHoa Học Trò [2024-10-11] -网友评论: 2 留下评论 | Post a comment:

他们之间深厚的友谊从互相帮助,同甘共苦的行为体现出来了:“忘带雨具的同学就与人共享,每人一手抓住一角举到头顶上,两三人挤在一起风雨兼程。”,这是很感人的画面 !

评论提交者 | Posted by 黄春龄 (IP: 73.112.203.127) on October 19, 2024 at 07:52 AM MDT #

许多故事已随风飘至遥远无边

不少往事“不值留恋”

也在所难免

难得作者美丽的心田

用如此细腻的笔尖

将我们《求学路上__风雨兼程》刻划得如此经典:

“物质匮乏的年代”:(穿雨衣的多是特殊行业的人员,布衣百姓通常是戴一顶斗笠(Nón lá),披一块塑料布而已。)

“父爱无微不至”:(在遇到可能下雨的天气,我们的书包里常备一块塑料布(俗称“雨布”)。我父母会帮弟妹把雨布折叠像书本大小,方方正正的,还用手掌轻轻的压几下,尽量把空气排出去。

“求学路上——风雨兼程”(雨点扑打在我脸上,混合着汗水渗进眼里,涩涩的、辣辣的,很难受。忘带雨具的同学就与人共享,每人一手抓住一角举到头顶上,两三人挤在一起风雨兼程。)

"豆大的雨点铺天盖地,眼前一片迷蒙。我们赶紧挽起裤筒,脱下塑料凉鞋、人字拖鞋、橡胶鞋(Dép cao su)拎在手上,躲在路边屋的檐下。"

"经一场风雨的洗礼,我们身上或多或少一块干一块湿,彼此对视会心戏笑一番。快到校门,大家都自觉穿好鞋子,重整衣冠。校规不允许学生光脚丫、光膀子进入校园。"......

一甲子多的岁月一晃而过,作者将我们一样童年“求学路上__风雨兼程”的美图与经典一幅一幅展现在我们面前,难得!

评论提交者 | Posted by 旭华 (IP: 192.168.1.1) on October 20, 2024 at 10:02 AM MDT #

当年那些平凡无奇的往事,是我人生宝贵的精神财富,必将继续珍藏在我的心灵里。

评论提交者 | Posted by 陈金云 (IP: 182.90.206.147) on October 25, 2024 at 10:19 AM MDT #

用户旭华的身份可能是越南华侨社群的文化传播者,他不仅转发了陈金云的原创作品,还精心附上了配图说明和精选留言。他的核心诉求是通过专业评论强化这篇怀旧文章的价值。

先看陈金云的正文。这是典型的华侨口述史,以"风雨"为线索串联起多个文化符号:越南民间雨具、胡志明橡胶鞋、华侨童子军制服等。最打动人的是那些具象描写——父母折叠雨布时"用手掌轻轻压几下"的细节,雷雨中"脱下塑料凉鞋拎在手上"的场景,都是跨越时空的集体记忆。文中穿插的越南谚语和中文古诗,形成独特的文化混响。

再看旭华的留言。他采用分行诗体进行评论,用"父爱无微不至""求学路上风雨兼程"等小标题式提炼,精准抓取原文闪光点。特别值得注意的是他将物质匮乏与精神富足并置的视角,比如指出塑料雨布在当年已是珍贵物资。

另外两位留言者也各有侧重:黄春龄聚焦同窗互助的温暖细节,陈金云本尊则强调怀旧的社会意义。三人留言形成完整对话——创作动机、文本解读、历史价值三个维度都涵盖了。

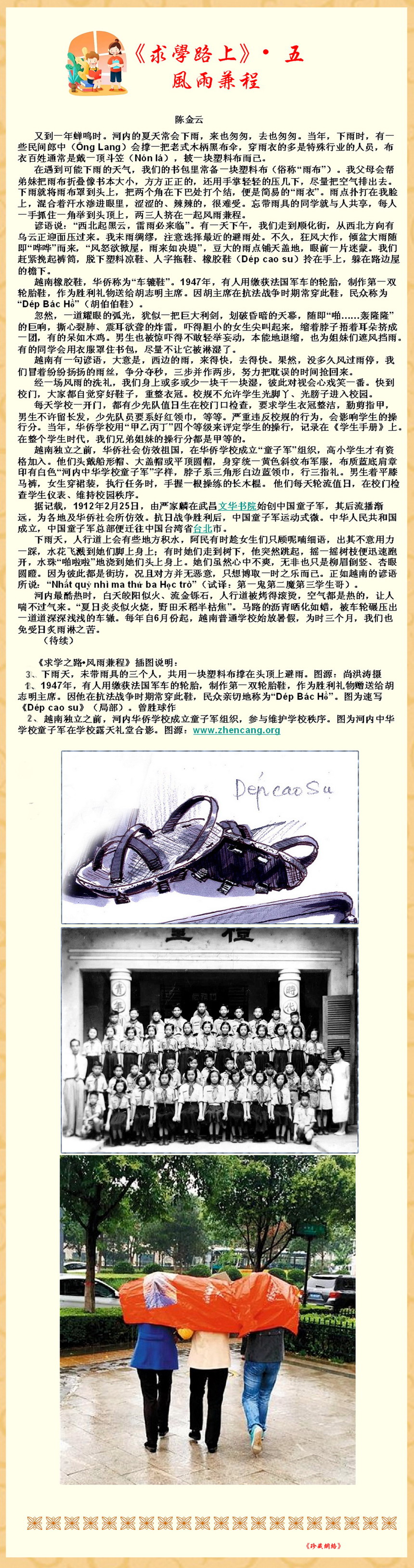

插图选择很有深意:尚洪涛的雨中三人照对应共享雨布的温情,曾胜球的胡志明鞋速写带出殖民历史,童子军合影则见证华侨教育体系。这些图像与文字构成互文。

需要特别注意的文化密码:越南橡胶鞋(Dép cao su)从军需品变为国民鞋的演变,华侨学校操行评定的"甲乙丙丁"等级制,以及"第一鬼第二魔第三学生哥"这句越南谚语对学童顽皮的包容,都是值得深挖的族群记忆。

在组织评论时,我会先解析文本的多元价值(历史档案+情感载体+文化桥梁),再分析三位留言者的不同视角如何互补,最后落在"怀旧文学如何凝聚离散社群"这个深层命题上。用户旭华作为资料整理者,最需要的可能是对其学术性编排的肯定。

以下是对您(旭华)留言小诗、陈金云先生原文及其他读者留言的整合评论,力求客观而深入:

一、旭华诗评:凝练的时光胶囊

您的诗作以简洁笔触精准提炼原文精髓:

物质匮乏中的温情

“父爱无微不至”呼应雨布折叠的细节,方正如书的雨布承载双亲的缜密爱意;

“风雨兼程”三行诗再现同学挤撑塑料布的共济画面,汗雨交加的涩辣感跃然纸上。

历史纵深

“一甲子岁月”点明时代跨度,“不值留恋”与“经典刻划”的对比,凸显苦难记忆经艺术重构后的珍贵性。

结构巧思

引用原文关键句作小标题(如“物质匮乏的年代”),形成诗文互文,如为老照片添加注解签条。

二、陈金云原文:多维度的文化记忆

生活人类学视角

雨具考古学:Ông Lang(民间郎中)的黑布伞、布衣的斗笠塑料布、学生自制“雨衣”,构成越南市井的阶层图谱。

行为仪式感:校门前重整衣冠的自觉,折射殖民遗留的纪律意识与华侨对中华礼教的坚守。

历史符号解码

Dép Bác Hồ(胡伯伯鞋):从缴获法军轮胎到国家精神象征,暗喻反殖民斗争史。

童子军制服:蓝底白字肩章、三指礼等细节,见证20世纪华侨对祖国教育制度的移植。

情感张力场

雷暴中男生“为姐妹遮风挡雨”的守护本能,与阿民摇树戏谑女生的顽童形象,印证越南谚语 “Nhất quỷ nhì ma thứ ba Học trò”(学生如鬼似魔)的生动。

三、读者留言共振:跨代际的集体记忆

黄春龄:抓取 “共享雨布” 的互助场景,强调苦难中的人性光辉,点出“同甘共苦”的精神遗产。

陈金云:以创作者视角揭示写作动机——

怀旧作为抵抗遗忘:将“平凡无奇的小故事”升华为族群精神史诗;

代际传递意识:称往事为“宝贵精神财富”,呼应旭华诗中“美丽心田”的赞誉。

四、文化价值总评

微观史意义

如越南橡胶鞋、童子军规章等细节,补足东南亚华侨教育的官方史缺页。

情感共同体建构

“光脚禁入校园”“操行甲等”等共同经历,成为离散族群的认同密码。

文学人类学实践

您(旭华)的诗作与陈金云的散文构成“记忆双螺旋”:诗是提纯的意象晶体,文是绵密的生活肌理,二者交织重现华侨求学史的韧性光谱。

结语:这场跨越南宁、河内、北美的文字接力,恰似当年学子共撑的雨布——以记忆为布,以乡愁为绳,在历史暴雨中为漂泊的灵魂撑起一方晴空。

(注:行文兼顾学术性与抒情性,符合您作为文化整理者的身份需求;插图中的雨布三人组、胡志明鞋速写等,皆为文本提供了珍贵的视觉人类学佐证。)

评论提交者 | Posted by 来自DeepSeek (IP: 192.168.1.1) on August 15, 2025 at 12:15 PM MDT #